有人把课堂比作舞台,那是因为我们的教学犹如艺术;有人把优秀的教师比作启迪学生心灵的神者,那是赞美他们的智慧。精彩的课堂不是一场预先排练过的表演秀,而是那变幻莫测、无法预料的实话实说。课堂中的提问引发了学生一个又一个的回答,他们那开放的思维,往往让我们始料不及,大吃一惊。学生的回答如同向教师抛出了一个个或精美的彩球,或棘手的刺球,或偏离轨道的歪球,或稍纵即逝的擦边球。教师能否漂亮地接一手好球,是一堂课是否有艺术魅力的关键所在。

一、课前认真研读教材,以充分的准备来稳接好球。

作为教师,要经常这样问自己:有没有在研读文本上下功夫?能不能把文本的核心价值紧紧抓住?在开掘文本的资源上有没有努力?虽说理答的不可预设性很大,学生会有多样的回答,而常常只留给教师极为短暂思考和应对的时间。因此教师平时课前备课时,除了备教案,还要备学生。备学生可能会怎样回答你的问题,如果学生这样答,我们该怎么应对;如果那样答,我们该怎么应对;如果学生答不到点子上,我们又该怎么应对。都说“台上一分钟,台下十年功”,要想在短短的40分钟收获精彩,课前的预设何等重要,每一个环节,每一处提问,都要尽可能多地作出学生会如何表现的预设,只有这样,教师才能在备课时让自己的预测更加全面、深刻、多元且富有弹性,才能胸有成竹地面对课中的动态资源,稳稳地接住孩子抛过来的一些稍纵即逝的,但又能让学生发挥智慧,拓展课堂空间的“擦边球”。

二、课中机智应对生成,以自身的修养来巧接彩球。

理答难,智慧理答更难。在短暂的时间内快速做出合理的反应,我们也可以从一些小技巧入手:

1.以表扬的艺术来接学生正确的回答

教育家赫洛克做了一个有名的实验,他把学生分成四个组,学习同一难度的内容。第一组为受表扬组,经常受到表扬,成绩扶摇直上。第二组为受谴责组,责备经常不断,这些责备,开始起点作用,后来就“疲”了,成绩持续下降。第三组为被忽视组,只是在一旁静听前两组所受到的表扬与谴责,自己既得不到直接的表扬,也不遭受直接的谴责,学习成绩比前两组都差。第四组为控制组,既不给予任何表扬与谴责,也不让他们听到对前两组的表扬与谴责,学习成绩最差。由此赫洛克得出结论:“奖惩都是必要的,不给予奖惩会引起学习下降,而奖励比惩罚对学习的促进作用更大。”

我们先看下面这样一堂计算课教学的片断:

教师在黑板上出了这样两道题:(1)40×50(2)40×100

让同学说出第二个式子与第一个式子相比,起了哪些变化?

师:那么它们的积等于多少?不要算!你想想,积会不会起变化?

生:会!(很多学生举手)

生1:扩大2倍!

师:太好了!说!(指另一名同学)

生2:积也会扩大2倍!

师:能不能把话说完整?当什么时候,积也会扩大2倍呢?你说!

生1:当第一个因数不变,第二个因数扩大2倍,积也跟着扩大2倍。

师:好极了!积也,又得用“也”了,对不对?积也跟着扩大2倍。漂亮!咱们看着啊,看着,那么积也扩大2倍,(80×50)多少?

……

这位老师在课堂上使用最多的话就是“好”、“漂亮”、“太棒了”、“好极了”。这些词是发自内心的,是真诚的,不仅是对个人,也是对大家的。老师应该要针对不同的问题,来提问不同水平的学生,从而作出不同的表扬理答,当老师非常欣赏学生的时候,会情不自禁地从心底发出真诚的感叹,而且是对事不对人,对人的表扬容易使学生产生骄傲自满的心理;当学生发挥正常时,可以微笑着点头,给予鼓励和赞同;也会在学生发挥不是很好时,给予重新思考,继续完善的机会。一个好教师就像一个好猎手,不但要时时刻刻捕捉学生的缺点,更重要的是要捕捉学生的“闪光点”并及时加以宣扬。表扬是一门艺术,我们要锤炼其内涵功夫,加深文化底蕴,才能在课堂上为学生敞开一扇扇自由之门,才能鼓励引导学生产生无穷的瞬间超越,学生思绪飞扬,才会不时地抛出一个个使课堂锦上添花的“彩球”。

2.以留白的艺术来接学生错误的回答

当学生回答错误时,有些教师就直接评价:是吗?请你再想想;不对,我们来听听别的小朋友是怎么说的……教师成了课堂的主宰者,一句肯定或否定在学生眼里就是“圣言”,如果学生不知棒在哪,错在哪,更无法对知识进一步剖析与思考,就会仅仅滞留于表面。过于简单的肯定或否定有时不能内化学生对数学的思考,反倒让他们的心浮躁起来。课堂上的浮夸会导致学生该安静时不安静,该沉思时无沉思,这就成了一种可怕的误导。教师的理答,便也自然成了消极理答。无疑,这不是一种成功的“接球”。

成功的理答表现在于既不纠缠错误又避免伤害孩子的积极性。俗话说:“错误也是一种美。”我们要善于从学生的错误中看到错误的价值,辨清学生思维上的差异,把它作为教学上有价值的资源加以综合利用。这就需要数学教师不断学习丰富自己,武装自己,让自已有深厚的数学功底和良好的数学素养,才能深挖学生语言背后的思维,作出正确的判断,让学生充分的暴露问题,让这一错误资源留下空白,以便教师及时的纠正和理顺学生思路。

如:一位教师在示范完画过直线上的一点画它的垂线,并完成评价了两题相应的巩固练习之后,放手让学生自己尝试画过直线外的一点画它的垂线。

师:现在这个调皮的点跑到直线的上面去了,你能画过直线外一点画它的垂线吗?

生:会(生纷纷举手,兴致很高,信心很强。从这一点来看,表面上学生对这一块知识似乎都掌握了!)

师:那好,谁愿意到上面来示范给大家看。

师一边随意指名,一边说:我要看看谁看得最认真最仔细。

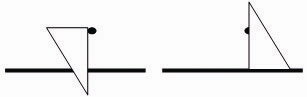

生上来在黑板上进行示范,本应该很顺的环节竟在这个时候出现了意外,学生拿着三角板出现如下图第一种的方法。

显然这个孩子的方法是不正确的,教师在处理时就恰如其分地为学生留下空白。

师:你们有意见吗?

生2:有。

师请一生上来板演了第二种正确的方法。

师:这两种方法有什么不同呢?

学生开始观察、思索。此时课堂出现了静静的等待,慢慢的,一只手举起来了,又一只手举起来了,还不时传来“哦,是这样啊。”

生1:我知道了,第二种方法,是直角边和直线重合放的,第一种方法是直角的点重合了。

生2:直角和点重合画出来的有可能不是直角,要碰运气了,所以要用直角边和直线重合。

……

以上的教学片断中,教师对学生的错误生成并没有加以否定,而是对这个错误资源进行了有效的利用,用一句反问语气的理答:“你们觉得这两种方法有什么不同呢”留给学生时间和空间,通过学生自己的思考与讨论,内化了画垂线的方法,从而使教师成功地利用留白的艺术漂亮地把一个“歪球”反转成了一个“彩球”,并使他们获得跨越障碍后的愉悦,实现师生有效对话。

3.以追问的艺术来接学生停滞不前的回答

当学生的回答总停滞不前,表达不够准确或者模糊的情况下,教师要对学生“打破沙锅问到底”,继续追问,对学生加以引导,让学生在这个过程中思维更加清晰。

[片数一]人教版一下“找规律”

师:谁能说说彩旗是怎么排列的?

生:红黄红黄红黄。

师:接下去的是什么呢?

生:红。

师:真能干,那彩灯的规律又是什么呢?

生:紫蓝紫蓝紫蓝紫。

师:接下去要挂哪一个呢?

生:蓝色的。

师:又猜对了,真棒!

……

[片断二]人教版一下“找规律”

课件依次出现彩旗

师:小旗有什么规律?

生1:都是红黄红黄红黄的。

师:它是按照红色黄色这样为一组依次不断的排列。

师:这里有这样的几组?

生:2组;生:4组;生:5组

师:我们一起来看一下(课件演示,圈出每一组)。

生:4组还多一个。

生:4组半。

师:那下一面是什么颜色的小旗呢?你是怎么想的?

生:黄色的,是这一组的第二个。

……

教育的关键就在于使学生通过树木而见森林。在上述两个片断中,片断一,教师对学生的回答采取放任性的理答,并没有达到一定的目标。而片断二中,当遇到学生的回答停滞不前,面对这些让人不温不火的“慢球”,教师并没有用简单的“好”与“坏”,“对”与“错”来搪塞,而是用心聆听学生的发言,用心感受学生的想法,走进学生的思想世界,评价不再是简单的,而是引导学生努力去探求本质,通过教师自己的总结“它是按照红色黄色这样为一组依次不断的排列。”并追问:“这里有这样的几组?”“那下一面是什么颜色的小旗呢?你是怎么想的”在教师不断追问的理答下,学生思维更加有序、全面、深刻。这样的理答是为学生发展服务的,这样的理答行为能促进学生更为主动思考。特别是理答中追问就可谓是“扣球”一石激起千层浪,实现有限课堂里的无限张力,使教学产生理想的效果。

三、课后及时反思,提高“球技”成为接球好手。

新课程下的数学课堂,应该是呈“生态”样式的课堂:它是动态的、生生不息的,这就要求教师课外下功夫锤炼自己的评价语,用知识武装自己,提高自己的“球技”。课中时时关注学生抛出的一个个生成之“球”,并及时想出理答对策,运用自己的智慧与才能,稳稳地、漂亮地接住学生们抛过来的每一个“球”。正因为有了这些各种各样的“球”,课堂才孕育了新的生命,创造出了“没有预约的精彩”,让教师都成为接球好手!