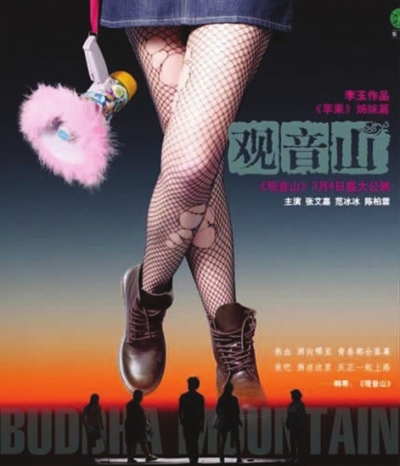

电影《观音山》2011年3月3日上映,就在这一天去看了电影,算得上是赶上热闹了。但其实,这部电影并不热闹,不适合抱着爆米花喝着可乐,三五好友吆喝着一起去看。因为,它并没有因为张艾嘉、范冰冰、陈柏霖等明星的加入而成为一部商业片,实在很文艺。

观影时千万不可被影片名蛊惑,除去一些镜头是在一个名叫观音山的地方拍摄的,其实讲的是一个关于消失的故事。青春的消失,梦想的消失,爱的消失,生命的消失。因此非常喜欢电影里那组在铁皮火车车斗里拍摄的镜头,火车在群山与黑暗的山洞中穿梭,光线氤氲出美丽的光斑落在他们的脸上,似乎一切都将一去不复返。

影片里关于南风的镜头设置非常喜欢,或许因为本身就是80后的缘故,她身上的那些叛逆与执着,是我们这群人共同的成长标记。比如胖子肥皂被人欺负,南风独自带着肥皂去要回被抢走的钱,她把啤酒瓶砸在自己的头上,狠命亲吻不知所措的女孩,吓懵了的少年们只得将钱如数归还给肥皂;比如南风明明知道自己被人勒索2万元,却想尽一切办法弥补自己的失误;比如南风的父亲嗜酒如命,为了让已经躺在医院病床上的父亲戒酒,她当着父亲的面狠狠喝下两大瓶的白酒。南风以近乎自虐的方式燃烧着自己的青春,似乎只有用尽所有力气,才能抵达生命的真相。

在我看来,这部影片或许是因为由女导演李玉执导的,她对女性角色有着格外的偏爱,这些女性们也格外的出彩,张艾嘉饰演的常月琴就是其中之一。常月琴是一名失去儿子和丈夫的中年妇女,她日日清晨起来唱京剧,白天里或练习书法或钻进一个破旧仓库里的一辆被撞得不成样的汽车里哭泣。在电影里,常月琴是一个绝望的符号,疼痛让她无法自拔,最终她将刀片划向自己的手腕。庆幸的是,南风、丁波和肥皂发现企图自杀的常月琴,并将她送进医院,最终抢救回来。在这之后,房东常月琴和房客南风、丁波、肥皂有了一段算是幸福的生活。但这样的幸福于常月琴而言并非解药,她依然在影片的最后消失在观音山美奂绝伦的山谷间,死亡才是她唯一的出路。

较之于两位女性角色,影片中的男性角色相对黯淡许多。丁波高考失败,流连于酒吧与大排档。失母,父亲与别的女人成家,丁波憎恨着这一切。他与不同的女孩接吻,却分明爱的是南风。青春于他而言,就是这样的迷茫。肥皂呢,一个胖得不行的高考失败者,父母只是下岗工人,开一家小店聊以为生。肥皂是迷茫的,除了可以为迈克尔·杰克逊的死尽情宣泄之外,他是个地地道道的电影配角。

不能用简单的好或不好看来定位这部电影,因为有更多的大片讲述的故事都比这个精彩。更何况,影片讲述的故事总是让人莫名想起曾经红噪一时的网络作家安妮宝贝的风格。但本人非常欣赏这部影片的拍摄手法,介于电影与纪录片之间的风格。台词没有那么华丽丽,又并不完全等同于生活语言,这之间的朦胧感让人觉得恍惚,有着一探究竟的乐趣。

只是不明白一件事,影片明明具体到打出“汶川大地震”的字体提示所处的背景,却在宣传的时候,将影片定位在三个高考失利的年轻人与房东常月琴之间的纠葛。不作猜想了,影片已经结束。只能说,参与这部电影拍摄的人更容易沉迷其中,作为观众,只希望影片不要再一次成为艺术片的殉道者才好。