在中国民间,有一个流传很广的“捉拿糊涂虫”的故事。据说从前有个县官,断案十分糊涂,老百姓就写打油诗来讽刺他,还称他为“糊涂虫”。但县官不知道这是讽刺自己,反而下令捉拿糊涂虫,传令差役说:“人们都在怨恨糊涂虫,本官限令你们3天内捉3个来,少一个,罪责难逃!”

差役只得喏喏退下,硬着头皮出去办案。忽见路上有个人,头顶着包袱骑在马上,便问:“喂,为啥不把包袱放在马上?”那人回答道:“顶在头上,马可以省力些。”差役说:“这人可算糊涂虫了。”立即把他逮了起来。

来到城门边,又见有个人擎着一根竹竿想进城,竖着拿时,比城门高;横着拿,却比城门宽,横竖不得进门,傻站在那里干着急,就是想不到只要把竹竿头冲前就可以进城门。差役想:“这人也是个糊涂虫!”也立即把他拿下。

第三个糊涂虫找来找去找不到,差役们只得先拿两个去交差。县官马上升堂问案,对第一个训斥道:“你头顶包袱骑马,还说节省马力,真是个糊涂虫!”对第二个又下判断:“你手拿竹竿进城,竖进,城门矮;横进,竿长。为什么不把竹竿锯成两节拿进来?可见也是糊涂虫。”差役们一听,连忙禀告:“老爷,第三个糊涂虫查到了!”县官忙问:“在哪里?还不赶快抓来!”差役只得回答:“老爷不必着急,下一任老爷上任时,我们立马把他捉来。”

“捉拿糊涂虫”的故事影响深远,至今我们还把那些浑浑噩噩、不明事理,或是代人受过、替人担罪的人称作“糊涂虫”。现代生活中这样的虫族词还真不少,如活泼好动,随机应变的人叫“机灵虫”;没有骨气,摇尾乞怜的人称“跟屁虫”;那些不事劳动、以剥削为生的人是“寄生虫”;随声附和、没有主见的人是“应声虫”;游手好闲、懒惰的人是“大懒虫”;沉迷于网络的人叫“网虫”;网络语言中还有“虫虫”一词,作为对女友的昵称;时尚达人更用“小虫”来称呼自己的野蛮女友。生活中也常常能听到“上班像条虫,下班像条龙”之类的话语。我们不禁奇怪,为什么总是拿虫来喻人呢?这要从“虫”字的前世今生说起。

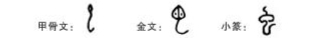

“虫”字早在甲骨文时就已出现,但这个“虫”可不是我们现在理解的昆虫。甲骨文、金文中的“虫”均像蛇卧曲尾形,是个象形字。小篆虽然略失蛇形,然所指未变,原来“虫”的本义是毒蛇。怪不得,如今有不少地方,还把蛇叫作“长虫”呢!但是在古代,“虫”的意思可不是那么简单,它远远不仅指蛇,还曾经是所有动物的总称呢!

汉朝时有一本著名的书叫《大戴礼记》,在这本书里,最先明确提出了“五虫说”。哪“五虫”呢?像鸟类这样有羽毛、会飞翔的叫做“羽虫”,如今的昆虫都可归属这一类;有兽毛的,像狮虎一样的野兽叫做“毛虫”,要注意的是,这里的“毛虫”与我们今日所说的“毛毛虫”可是完全不同;身背甲壳、长盔甲的龟鳖之属称作“甲虫”,同样要注意不能把它等同于今天的天牛、金龟子、瓢虫等有硬壳昆虫;有鳞的动物叫“鳞虫”,包括鱼类、某些爬行动物(蛇、蜥蜴、鳄鱼等)及传说中的龙等;而像我们人类这样的既无毛又无羽,光着身子、赤裸裸来到世界的,自然就叫“倮虫”了,“倮”即“裸”,赤裸裸之意。

“五虫说”的影响时间颇长,直到1890年清朝博物学家方旭的《虫荟》问世,仍按五虫分卷。不过,《虫荟》一书,虽分五虫,但已将人类剔出,而是分作羽虫、毛虫、昆虫、鳞虫、介虫五类,将羽虫中的219种小动物专门归为“昆虫”类。昆虫,即众多小虫的意思。也就是说,直到此时,昆虫两字才组合成词,才具有了近代的概念。

想必爱看古代文学作品的人,都知道古书中常称老虎为大虫,称蛇为长虫,这下就很容易理解了,因为“虫”在古代泛指所有的动物,是无所不包的。老虎高大威猛,是百兽之王,称为“大虫”,实至名归;蛇身长长,自然该叫“长虫”。如果读过小说《水浒传》,大家肯定还记得里面有个梁山女英雄——顾大嫂,是梁山第一百零一条好汉,她的外号是“母大虫”,意思就是她像母老虎那样彪悍勇猛。

从汉到清,长达千年的中国文化中,“虫”都是一切动物的总称,怪不得我们如今还喜欢用“虫”来称人呢,因为,我们原来就是“虫”啊!