3月27日12时左右,我们从垃圾填埋场下来,准备去不远处拾荒者聚集的居住地采访。沿途依旧是虫蝇和水坑相伴,臭味随着距离的拉远慢慢淡去,但是无法完全消失。

在她眼里,生活的变化就是有公交车可以直通镇上

路桥建区18年,整个城乡面貌都发生了巨大的变化,就如原本荒无人烟的金清沿海一带,如今再生金属园区等项目建设得如火如荼,一片欣欣向荣之姿。这个靠近海边的垃圾填埋场在岁月的冲洗之下,也在悄然无声地改变。

她是拾荒者老陈的妻子,来自四川,是个少数民族女子。陪着她一路从填埋场的山顶走下来,一路聊天。对于生活的变化,她说,以前从填埋场到金清镇需要骑自行车,现在通公交车了,一会就到。路也平坦,不颠簸,老家的大巴车能把人颠到车顶上去。自己很少到金清镇上去,因为一到镇上就要花钱,她和丈夫赚的钱不多,得省着点开销。

瘦弱的她,下山的时候,手里还拿着一截捡来的木头。一路走来,她始终低着头、安静地行进。就像这个独立在喧嚣城市之外的填埋场,静谧得仿佛时间都是停止的。

光头的妻子难为情地问:“是不是嫌我们脏,不敢吃?”

拾荒者的居住地渐行渐近。远些看,仿若一个小村寨。入口处,一座拱形的大门矗立着。小村寨三面环屋,西面的屋子看上去要好些,是砖石材料砌成的,东面的则是竹子和一些垃圾场里捡来的布和横幅拼凑的。东南面还有几间砖头平房,据说住着“管理者”。南面有条小道,直通向外面的大马路。

正值午饭,中间的空地中,三三两两地站着归来的拾荒者,有的捧着饭碗,有的叼着一根烟闲聊着。这些场景让我想起了小时候乡下晚间的情形,也是这样子,邻里之间会捧着饭碗互相串门。

“光头”夫妇俩合力抬着一个煤气瓶走向自己的房子。“光头”,因为有锃亮而没有头发的脑袋而得此称号。夫妇俩的房子就在东边竹屋的左起第二间。掀开门上厚厚的布帘,我也跟着走了进去。昏暗的房间里头,两个角落里各放了一台煤气灶。光头的妻子告诉我,这是他们的厨房,与另一户拾荒者家庭合在一起使用。灶台旁,放着一小筐鸡蛋、一小筐大葱,还有零零落落几个调料罐。

她从筐子里拣了两个鸡蛋,准备午饭。热情地拉着我说:“一起吃个饭吧。”我连连摆手拒绝。她有些难为情地问:“是不是嫌我们脏,不敢吃啊?你放心,我洗得很干净的,鸡蛋、青菜都是从镇上买来的。中午吃个面条,我做得不错。”

面对她的热情,我不敢在厨房里头待下去,赶紧掀开门帘出来。出门的时候,屋后两辆大型工程车先后经过,扬起了厚厚一阵尘土,随风飘过来,盖得不厚实的布帘,挡不住这些无孔不入的灰尘,让它们跑了进去。

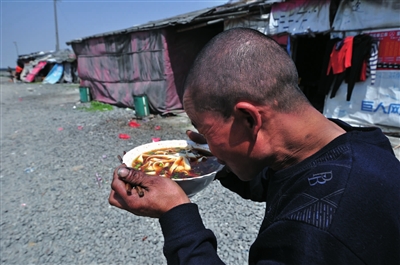

碗里的汤红红的,只有一些绿绿的葱花,他吃得大汗淋漓

东边一排屋子的台阶上站着、蹲着不少人。老王就蹲在自家房门口的台阶上,手里捧着一口大碗,就着白饭和榨菜正吃着。他是个单身汉,一个人住在不到10平方米的逼仄小房间里头。屋里头收拾得很干净,一排衣服整整齐齐地挂在左手边,用布盖着,衣服下,整齐地摆放了几双鞋子。右手边,是台小冰箱和桌椅等家具。

我问他:“中午就吃这些?”他不说话,旁边人笑着替他回答:“没媳妇啊,谁给他烧饭啊。”

聊天中,我了解到,这些屋子是负责这个填埋场的人免费给他们住的。“住着多好,不用房租,拾破烂一个月也有好些收入,生活不错的。”一拾荒者说。

准备回去的时候,光头捧着一碗面条从屋里出来了。碗里的汤红红的,伴着一些绿绿的葱花,他吃得大汗淋漓。