一个名叫解官寿的耄耋老人,他的命运和脚下的土地发生着紧密联系。最初从一亩山地里求生存,后来在五亩肥田里找生活,如今在两亩桑园里陶冶情操。或许,读懂这个注定和土地打一辈子交道的老人的人生故事,才真正懂得中国农民的沧桑几十年。

初夏的一个清晨,记者与三五好友相约来到位于路北街道士岙村的桑园里采摘桑葚。

葱茏青翠的树枝上挂满了桑葚,淡淡果香沁人心脾。仔细看,一颗颗红中带紫、紫中透亮的桑葚躲在绿叶后,“犹抱琵琶半遮面”,更有一些急性的桑葚不待采摘便成熟坠落,地面也因此变得五彩斑斓。

迫不及待摘下一颗送入口中品尝,一股清甜顿时在舌尖蔓延开来。这些刚被露珠沾湿过的桑葚,晶莹剔透,表面如同粘了一层蜜似的,让人齿间生香。

此时,这个有着乡村绿野诗情画意般的桑园里,还有一位老人也在桑树底下忙着采摘,俨然一副“采菊东篱下”的悠闲。

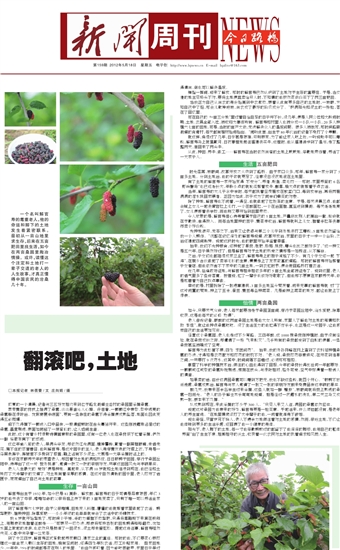

这位年逾八旬的老人,虽满头华发,却依然红光满面,精神矍铄,戴着一副黑框眼镜,未语先笑,掩不住的慈眉善目。他叫解官寿,是这片园子的主人。老人身穿青灰色的对襟上衣,下身是一条黑色裤子,裤腿差不多挽到了膝盖,鞋上沾有不少泥土,大概是一大早采摘时沾上的。

本该在家颐养天年的耄耋老人,却因着对土地的满腔热忱,日日躬耕于田园,穿行于桑园丘陌中,侍弄出了这一片“世外桃源”,邀请一拨又一拨的亲朋好友,共享这田园风光与丰硕果实。

老人人生最大的“爱好”便是种地。算起来,从不满10岁就和土地结缘到现在,他已经和土地打了大半辈子的交道了,对土地有着深厚的感情。在这片自然清新的园子里,老人打开了话匣子,娓娓道出了自己与土地的故事。

生存 一亩山田

解官寿出生于1932年,如今已是81高龄。解放前,解官寿的日子可谓是异常艰苦,年仅3岁的他失去了母亲,嗜赌如命的父亲将祖上传下来的3亩地变卖了,只剩下唯一可以养活全家人的一亩山田。

到了解官寿六七岁时,由于父亲赌博,田地无人料理,懵懂的他就帮着家里做起了农活。耕犁耙耖、插秧种田、除草施肥……小小年纪的他早早就学会了农活中的关键技术。

“我6岁就开始犁地了,那时候个子矮,手的力道推不动犁把,只得将草鞋脱下来套在铁刨上,用脚使劲地推着往前走……”可想尽一切办法,即使将那块古板的田地耕得哗哗翻动,犹如水面上掀起的波浪,也依然只是搅浑了一田泥水,泥土却未曾抠松。提起这件往事,解官寿哑然失笑,心酸中夹杂着一丝无奈。

到了十三四岁,解官寿正式承载起养家糊口、建家立业的重任。那时的他,不仅要花心思打理这一亩全家人赖以生存的田地,稍有空闲时,还得四处寻找农活,打工补贴家用。“自家田地少,一年中,75%的时间都是花在别人的地里。”他幽然感叹着,因为能吃苦耐劳,家里日子虽过得清贫,倒也可以解决温饱。

弹指一挥间,迎来了解放。那时的解官寿已然认识到了土地对于生存的重要性。于是,当狡猾的地主见势头不对,要将土地便宜卖给穷人时,不知情的他毅然花低价买下了两三亩肥田。

“当我正为自己从贫农的身份抬高到中农激动,想着从此有更多自己的土地时,一转眼,方知自己中了招,那会儿乾坤逆转,贫农成了最好的阶级成分了。”积满阳光和泥土的一张脸,落在了回忆里。

可在自己的“一亩三分地”里过着自给自足的日子并不长,没几年,便是人民公社和大跃进时期,土地、农具全部入社,被收归为集体所有。解官寿和村里人也被分成一小队一小队,20多人种植六七亩的田地。可是,当时的亩产太低,无法解决众人的温饱问题。“很多人被饿死,那时候路南街道的肖谢村,每天都有棺材抬进抬出。”闻听此言,出生于80年代后的记者不免打了个寒颤。

就这样,连续过了几年,日子甚是艰难。穷则思变,为了能让家人吃上饭,一听说贩牛可以赚钱,解官寿马上披星戴月、日夜兼程地赶往福建去买牛,返程时,他从福建徒步到了温州,走了整整两天,牵回来了两头牛。

从此,种田、养牛、做工……解官寿在当时依然贫瘠的土地上默默地、辛勤地劳作着,养活了一大家子人。

生活 五亩肥田

时光荏苒,转眼间,改革开放之火燃到了路桥。由于家口众多,那年,解官寿一家分到了5亩多土地。分到土地后,他的干劲就更足了,经常没日没夜地泡在土地里。

有了土地的解官寿一家开始变得“不安分”,养猪、贩鱼、卖毛竹……那时,家里养育的6名“虾兵蟹将”也已逐渐长大,年龄小点的就轮流帮着放牛、割草,稍大点的就帮着干点农活。

当年,解官寿的大儿子念中学时,每天都挑着空皮桶放在教室门口,等到放学后,再将两桶满满的泔水挑回家喂猪。正因为如此,孩子成为了同学们嘲笑的对象。

除了种地,解官寿也不闲着,一得空,他就做起了拉板车的生意。于是,每天凌晨三点,他都会喊上女儿一起去黄岩拉上毛竹,一个在前面拉,一个在后面推,直至送到横街。等天渐渐地亮了,女儿便赶着去学校,而他则又要开始到田里劳动。

令人欣慰的是,解官寿细心侍弄着属于自己的5亩土地,产量总比别人的高出一截。秘诀就在于勤快,舍得投入。而每当地里种的豆子、青菜丰收后,解官寿就叫上儿女,推着手拉车去集市卖个好价钱。

“光种地很穷,无奈之下,后来又让老婆与第二个儿子到外地去打工赚钱,5亩地依然留给我一个人耕作。”沉醉在记忆深处的解官寿说道,改革开放后,家里的日子才一步一个台阶,之后还建起四间新房。说起这段时光,他的眼里开始洋溢着幸福。

“后来,我们不光种粮食,还种起了果树,枇杷、杨梅、桃树,赚头也比之前好多了。”这一种又是五六年,日子虽然好过了,但是解官寿对于土地的热爱之情却是一如既往,从不懈怠。

之后,子女们也都陆续成家立业了,解官寿身上的担子减轻了不少。有几个子女还一起“下海”,在桐乡合伙做起了卖羊毛衫的生意,慢慢走上了发家致富的道路。那时的解官寿开始帮着子女看店,但他依然舍不下家中的几亩土地,一到农忙时节,便会赶回路桥打理农活。

近几年,恰逢政府征地,与解官寿相伴相依多年的5亩土地全部被征走了。说到这里,老人的语气里多了些许落寞。按理说,忙了一辈子也该好好歇歇了,但他却不愿意在家颐养天年,总是琢磨着为自己找点事做。

幸运的是,村里拆除了一批违章建筑,3亩多土地至今荒废着,闲来无事的解官寿就“讨”了这片闲置的荒地,种上了玉米、蚕豆、青豆等各种蔬菜。凡是能种上蔬菜的地方,都让他披上了绿装。

怡情 两亩桑园

如今,只要天气允许,老人每天都要游走于桑园垄亩间,穿行于菜园丘陌中,浇水施肥,除草收获,这是他每天的必修“功课”。

老人告诉记者,眼前的这两亩桑园土地是他大女儿所有,家里人了解他对土地的痴情和执拗“本性”,就让他种点桑葚吃吃。没了生活压力的他忙得不亦乐乎,也正是这一片园子,让他感觉自己的生活更加充实。

经营这个桑葚园,老人也走过不少弯路。三四年前,这1000株桑树刚种植时,由于没有经验,就在桑树成长之际,却遭遇了一场“飞来蚁灾”,几乎所有的桑树都受到了白蚁的侵害,一些桑树甚至被啃成了空壳。

解官寿为此愁眉不展,四处“求医问药”。“后来,我的外孙陈峰在网上查到了农科站种植桑葚的办法,才得知是农药配方和打药的时机不对。”老人说,桑树打药非常讲究,在开花到结果之间,一共要打9次药水,这其中,时间间隔不容错过,必须环环相扣。

掌握了科学的种植技术后,倾注的心血也得到了回报,今年的桑树长得比任何一年都要好。一颗颗或红或紫的桑葚玲珑剔透,簇拥在枝头,与绿叶相衬,格外可爱,空气中弥漫着一股诱人的清香。

“如果卖的话,估计这满园桑葚可以赚到万把元,我也不缺这些钱,就图个开心。”躬耕不忘觅逸趣,桑葚成熟后,解官寿与家人邀请了一批又一批的亲朋好友前来免费品尝这丰硕的果实。

“前几天,我带来百余名学生过来采摘,这些人就如一群‘蝗虫’,转眼间就将树上熟透的桑葚一扫而光。”老人的孙子解士杰乐呵呵地说道,“但是经过一夜露水的洗礼,第二天立马又成熟一批,根本来不及摘。”

“从成熟到现在,来此采摘的不少于300人。”只见人来又人往,满园的桑葚依然密实。

说起这片桑园为他带来的好处,解官寿更是一脸笑意。“干起活来,什么烦恼都没有,是老年人的养生首选。”在地里摸爬滚打了大半辈子的他,一闲着就浑身不舒坦。

说也奇怪,尽管岁月不饶人,老人不遗余力地倾注着对土地的感情,然而,亲近土地,不仅让他体味到更多的生活乐趣,还回馈了他一个健康的身体。

阳光下,老人脚下的土地,每一寸他辛勤耕耘过的都留下了他深深的脚印,他用自己的躯体“养育”出了生生不息、相厮相守的沃土,收获着一代农民对土地的执着追求和风雨人生。